Büchners Woyzeck – Bruchstück der Vormärz-Literatur und Klassiker des modernen Theaters

Daß bemerkenswerte, große Werke unserer Kulturgeschichte oft erst lange nach ihrem eigentlichen Geburtsdatum zum zweiten Male entstehen, dann nämlich, wenn sie erstmals von Rezipienten gehört, gelesen oder betrachtet werden, ist nichts Neues; Bach hat seine h-Moll-Messe nie in toto aufgeführt gehört; Goethe hat den zweiten Teil seines Faust gar versiegelt der Nachwelt überlassen; van Gogh hat kaum eines seiner Bilder verkaufen können -diese Reihe heutzutage höchst illustrer Namen ließe sich beliebig fortsetzen.

Während Autoren wie Goethe beispielsweise bewußt Arbeiten zurückgehalten haben, gilt dies für Georg Büchners literarische Produktion nicht: Sein Leben war unruhig, geprägt von hektischer literarischer Arbeit, politischer Aktion und daraus resultierender Verfolgung und Flucht. Sein kurzes, eruptives Leben in der Zeit des sogenannten Vormärz, also zwischen der Restauration nach dem Wiener Kongreß und der Revolution von 1848, schenkte keine Muße, Ruhe oder die politische und individuelle Freiheit, die Produkte der künstlerischen oder revolutionären Arbeit (Der HessischeLandbote) in Ruhe zu ordnen und sie für Veröffentlichung oder öffentliche Präsentation vorzubereiten. Ein Wesentliches kommt aber hinzu: Werke wie Leonce und Lena oder Woyzeck kamen in ihrer erstaunlichen Modernität zu früh, ganz abgesehen von ihrer gesellschaftlichen Brisanz, die schlecht zur politischen Lethargie der Jahre nach 1815 passen wollte. Revolutionär - bedingt durch ein gewandeltes Menschenbild - ist Büchners ästhetisches Konzept, seinen Protagonisten, der so gar nichts mit den heldenhaften Hauptfiguren der Bühnentradition gemeinsam hat, in eine nur noch bruchstückhaft abgebildete trümmerhafte Welt und Gesellschaft zu präsentieren.

Hätte Büchner aber in Ruhe schreiben und publizieren können, wäre er von vielen seiner Zeitgenossen kaum verstanden worden. Sein von ihm gezeichnetes Bild der Welt paßte ihnen nicht, wohl auch deshalb, weil es zu gut zu dieser Welt paßte.

Dies gilt nun in besonderer Weise für seinen Woyzeck, den Büchner nicht beenden, veröffentlichen, gar zu irgendeiner Auftührung hat bringen können. Jahrzehnte nach seinem Tod hat man sich an eine erste (Re-) Konstruktion der in seinem Nachlaß gefundenen Szenenfolge gewagt, und genau 100 Jahre nach Büchners Geburt hat dieses bemerkenswerte Drama seine erste (komplette) Auftührung erlebt: im München des Jahres 1913.

Woyzeck als poetischer Umsturz

Was war das Innovative, das Revolutionäre, das Gewagte, das Unerhörte an diesem Drama? Selten taucht eine dramatische Struktur, eine Idee, ein neues Bühnenvokabular so völlig ohne jeden Vorläufer auf. Dies ist auch bei Woyzeck nicht der Fall. Daß ein Theaterstück nicht mehr den festen Regeln folgen müsse, die man von den antiken Autoren vorgegeben sah (so z. B. in der Wahrung der drei Einheiten), hatten schon Shakespeare und in seiner begeisterten Nachfolge in Deutschland z. B. der junge Goethe gezeigt; das sogenannte ,,Offene Drama" ist mithin keine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Daß die Helden im neueren Drama nicht mehr die Herren ihrer eigenen Entschlüsse sind, auch das haben schon andere vorgefühlt und vorgeführt: so z. B. auch der von Büchner im berühmten Novellenfragment Lenz beschriebene Sturm-und -Drang-Dichter Jakob Michael Reinhold Lenz. Daß Helden (die zu Antihelden werden) im Mittelpunkt des Dramas stehen, die geschunden, mißhandelt, ausgebeutet und verhöhnt werden - auch das finden wir schon bei Autoren vor Büchner. Aber wer hätte vor ihm trotz aller Vor-Versuche so grell deutlich gemacht, daß der Mensch eben nicht alleiniger Herr im Hause des eigenen Bewußtseins ist ? Daß er Impulsen, Trieben, aber auch Wahnideen ausgesetzt sein kann, derer er sich - wenn es ihm so ergeht wie seiner Hauptfigur - nicht erwehren kann? Daß viele Autoren des 20. Jahrhunderts sich auf Büchner berufen haben - das kann angesichts dieser Tatsache nicht verwundern.

Woyzeck ist ein sogenanntes Stationendrama. Eine von Szene zu Szene fortschreitende Handlung gibt es - zumindest in der vertrauten Form - nicht mehr. Die Schritte, die die Handlung nimmt, werden ausschnitthaft, skizzenhaft wiedergegeben: Orientierungsmarken sind also nicht mehr verschiedene Handlungsabschnitte oder eine fortlaufende charakterliche Entwicklung der wesentlichen handelnden Personen; im Woyzeck sind die Hauptfigur (die in fast jeder Szene auf der Bühne steht und so die Struktur Dramas zusammenhält, dennoch aber nicht einen bestimmten Entwicklungsgang durchläuft) und bestimmte zentrale Ideen, wie sie z. B. in dem berühmten Märchen der Großmutter (einer spiegelverkehrten Variante des (Grimrnschen Sterntaler- Stoffes) zur Darstellung kommen, die Gravitationspunkte dieses neuen Konzeptes.

Waren viele Dialoge früherer Dramen oft das Medium komplexer Reflexion oder des Austragens weltanschaulicher Konflikte auf hohem Niveau (zwischen mächtig die Klinge kreuzenden, gleichberechtigten Gegnern (z. B. in Schillers Dom Karlos oder Maria Stuart), verkümmert hier der Dialog zu einem Aneinander- Vorbeireden, das kein Verständnis innerhalb eines gemeinsamen oder angestrebten Werte - oder Symbolraumes mehr zum Ziel hat; und monologisieren Faust oder Hamlet auf hohem, elaborierten Niveau über Gott, die Welt und ihre eigene Stellung darin (Wer dächte da nicht an Sein oder Nicht-Sein?) , ist der Monolog in Büchners Drama der häufig unklare Reflex auf unbewältige Impulse, Gedanken, Situationen einer sozialen Wirklichkeit, die nicht mehr erlebt und gestaltet werden kann, sondern die verängstigt, überfordert, sprachlos macht und überwältigt. Übrigens nicht nur die Hauptfigur - dies gilt für viele andere der von Büchner vorgeführten Personen, so z. B. für den Hauptmann, der - auf andere Weise als Woyzeck - an Leere und Langeweile schier eingeht (ein Syndrom der Seelenlage des modernen Menschen, wie sie die Analytiker des Nihilsmus beschrieben haben) .Wen wundert es also, daß ein solches Stück einer Zeit nicht paßte, weil es so perfekt in sie paßte?

Der ,,Fall Woyzeck"

Büchner fand in gerichtsmedizinischen Gutachten zum historischen ,,Fall Woyzeck" Material und Anstoß zu seiner Arbeit. Am 27. 8. 1824 wurde in Leipzig der ehemalige Perückenmacher und Soldat Johann Christian Woyzeck (im Stück „Franz“) öffentlich hingerichtet, weil er zwei Jahre zuvor eine Baaderswitwe vermutlich aus Eifersucht erstochen hatte. Während der Verhöre und des Verfahrens hatte der historische Woyzeck immer wieder darauf hingewiesen, er habe Stimmen gehört, sei gejagt worden von inneren Wahnvorstellungen. Für die von Gerichtsmedizinern zu beantwortende Frage nach seiner Zurechnungsfähigkeit spielte das letztlich keine Rolle. Man erklärte ihn für zurechnungsfähig, d. h. für befähigt, frei und souverän die Entscheidung zur Tat getroffen zu haben, und folglich endete Woyzeck auf dem Schafott. Diesem Urteil sollte wenige Jahre später Georg Büchner eine außerordentliche literarische Revision folgen lassen. Neben dem erbärmlichen Lebensschicksal Woyzecks war es vor allem der sozialpsycholgische Aspekt, von dem Büchner sich faszinieren ließ. Wie neu, wie modern Büchners Stück wurde – das hat man erst in unserem Jahrhundert so recht zu verstehen vermocht.

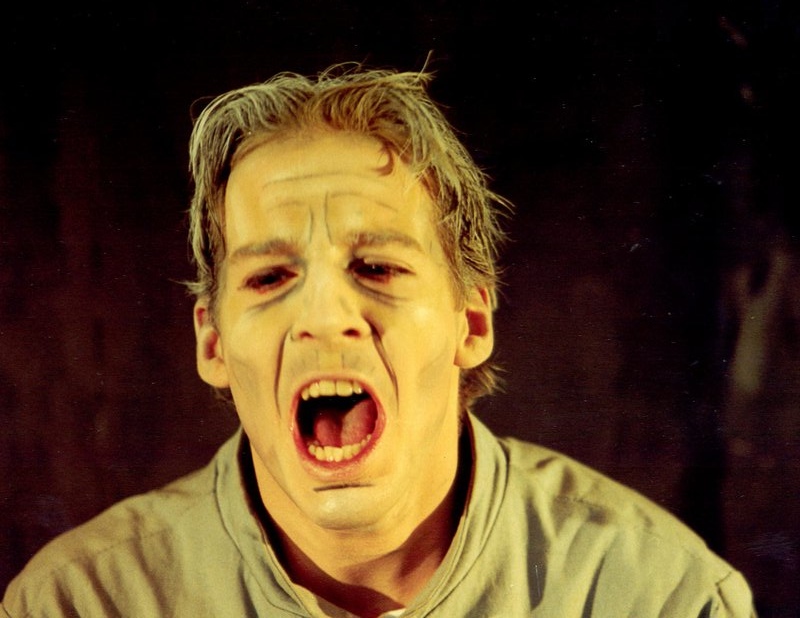

Auf Grund der unklaren und verwirrenden Überlieferungssitation ist jede Handlungs(re)konstruktion eine vorläufige. Dies gilt auch für das Ende des Dramas, das bei Büchner offen bleibt, so daß eine Festlegung auf den Tod (und die Umstände dieses Todes) des Protagonisten eine Extrapolation ist, die möglich ist, aber nicht ausschließlich die einzige sein muß. Die von der Theater AG am Gymnasium Großburgwedel vorgelegte Inszenierung hat sich hier aber für diese Lösung entschieden. Unter dem Vorbehalt, daß es für die Reihenfolge der überlieferten Szenen keine verbindliche Festlegung seitens des Dichters gibt, sei an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf den Beginn der äußeren Handlung des Dramas gegeben. Schauplatz ist eine kleine Garnisonsstadt (bei Büchner in Hessen; unsere Aufführung verzichtet aber auf das mundartliche Kolorit). Der gemeine Solat Woyzeck versucht neben seinem geringen Sold Geld für seine Geliebte und das gemeinsame Kind dadurch aufzutreiben, daß er sich Vorgesetzten ( Hauptmann) als Barbier andient und vor allem einem zwielichtigen Arzt (einer glänzend - boshaften Karikatur eines pseudoaufklärerischen Wissenschaftlers) ausliefert, der ihn für lächerliche medizinische Versuche mißbraucht und ihm dafür ein paar Groschen überläßt. Woyzeck ist ein Gehetzter, der sich zwischen Kasernendienst, Arztlabor, Hauptmannsquartier und Maries Wohnung hin - und hergejagt sieht , gepeinigt von innerer Unruhe, verfolgt von Angst , seine Marie an den attraktiven, virilen und brutalen Major zu verlieren, gequält von immer wiederkehrenden Wahnvorstellungen, die Ausdruck seiner tiefen Lebensangst sind. Das Schicksal nimmt seinen Lauf als es dem Tambourmajor während des Jahrmarktes gelingt, sich an Marie heranzumachen. Diese Szene (wie auch die kurz darauf folgende erste Wirtshausszene, die auch Ausdruck einer brutalisierten Umwelt ist, die (in den Worten des Handswerksburschen) beispielsweise von der Religion verheißene Tröstung und Geborgenheit verhöhnt, ist für den weiteren Verlauf der Ereignisse von entscheidender Bedeutung; sie ist aber auch darin bemerkenswert - wie viele andere Einzelszenen - , daß sie in den Worten des Budenbesitzers, der sein dressiertes Pferd vorführt, die Mißachtung des Menschen als Vieh ( den Ansprüchen von Aufklärung, Zivilisation und Gelehrtheit Hohn sprechend) eindrucksvoll thematisiert. Die Worte des Budenbesitzers (,,Das hat geheißen: Mensch, sei natürlich! Du bist geschaffen aus Staub, Sand ,Dreck. Willst du mehr sein als Staub, Sand, Dreck?") zeigen, daß in den wenigen Jahrzehnten zwischen Rousseau und seinen Zeitgenossen und der Zeit der Abfassung des Woyzeck ein weiter Weg zurückgelegt worden ist, auf dem - man mag hier freilich nur ungern das Attribut ,,schön" für diese Literatur verwenden - vor mehr als 160 Jahren Büchner vielen bedeutenden Autoren des 20. Jahrhunderts bereits weiter vorausgegangen ist.

Wolfgang Grüne