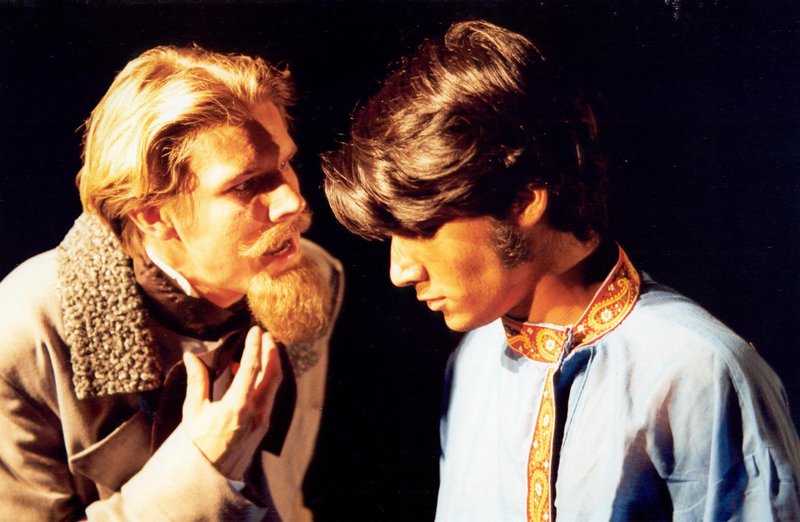

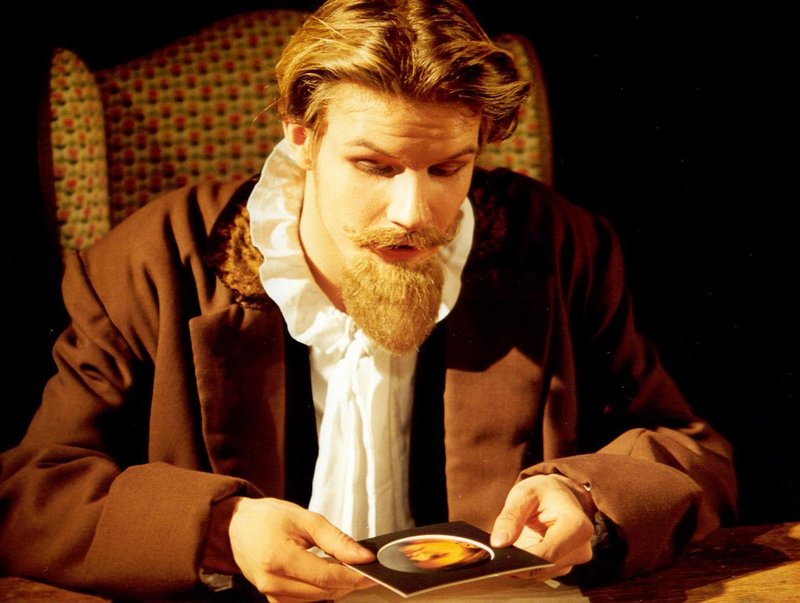

"Die Schönheit wird die Welt erlösen"

Fjodor Michajlowitsch Dostoevskijs "Der Idiot"

ERROR: Content Element with uid "1246" and type "mask_comic" has no rendering definition!

Die Idee des Alexej Kirillov

"Höre" - so vernimmt der Leser des Dostoevskij-Romans "Die Dämonen" aus dem Munde Alexej Kirillovs -jenes Kirillov, den Albert Camus in einer Genealogie mit Sisyphos und seinen revoltierenden Brüdern sah - "höre die große Idee! Es war auf Erden ein Tag, und mitten auf der Erde standen drei Kreuze. Einer am Kreuze war so sehr gläubig, daß er dem anderen sagte: 'Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein!' Der Tag ging zu Ende, beide starben, gingen hin und fanden weder Paradies noch Auferstehung. Was er gesagt hatte - es bewahrheitete sich nicht. Höre: Dieser Mensch war der Höchste auf dieser Erde; nur um seinetwillen hat sie zu leben. Der ganze Planet mit allem, was auf ihm ist - ohne diesen Menschen ist er ein einziger Wahnsinn. Niemals - weder vor ihm noch nach ihm - niemals hat es einen Menschen wie ihn gegeben; es ist schier unfaßlich (...). Aber wenn es so ist, daß die Naturgesetze nicht einmal ihn, nicht einmal ihr eigenes Wunder verschont haben, sondern auch ihn gezwungen haben, inmitten der Lüge zu leben und ihretwegen zu sterben, dann ist - so ist zu folgern - der ganze Planet Lüge, und er beruht auf Lüge und dummen Hohn. Wozu dann leben?"

"Der Durst nach Glauben"

Kirillov wie Stavrogin in den "Dämonen", Ippolit im Roman "Der Idiot", Raskolnikov in "Schuld und Sühne", Ivan Karamasov: Sie alle sind, wie ihr Schöpfer in einem Brief aus der Verbannung in Sibirien 1854 von sich selbst sagt, .Kind[er] des Jahrhunderts, Kind[er] des Unglaubens und des Zweifels". Und Dostoevskij fährt fort: "Welche schrecklichen Qualen kostete mich und kostet mich heute dieser Durst nach Glauben, welcher um so stärker in meiner Seele ist, je mehr erstandesargumente gegen ihn in mir sich rühren. Gleichwohl - manchmal schickt Gott mir Minuten, in welchen ich ganz ruhig bin; in diesen Minuten liebe ich und spüre, daß ich von anderen geliebt bin, und in solchen Minuten habe ich mir ein Glaubenssymbol zurechtgelegt, in welchem alles für mich heilig und klar ist. Dieses Symbol ist ganz einfach, hier ist es: glauben, daß es nichts Schöneres, Tieferes, Sympathischeres, Vernünftigeres, Männlicheres und Vollkommeneres gibt als Christus; und daß es nicht nur nichts dergleichen gibt, sondern mit eifersüchtiger Liebe sage ich mir: daß es dergleichen nicht geben kann. Nicht genug damit: Wenn mir jemand bewiese, daß Christus außerhalb der Wahrheit ist, und es wäre tatsächlich so, daß die Wahrheit außerhalb Christi wäre - so bliebe ich lieber mit Christus als mit der Wahrheit".

Der neuzeitliche Mensch in der Orientierungskrise

Beide schonungslosen und meisterhaft dialektischen Bekenntnisse umreißen nicht nur einen lebenslangen Widerspruch im privaten Leben Dostoevskijs, sondern auch eine seit seit der Heraufkunft von Rationalismus, Materialismus, Atheismus und Nihilismus in Europa massenhaft sich auswirkende Orientierungskrise des neuzeitlichen Menschen; sie reflektieren die Erfahrung des auf-sich-angewiesen-Seins, welches bergender Gewißheit durch eine metaphysische Instanz nach der Einsicht, daß Gott nicht oder vielleicht nicht existiert, sich beraubt sieht, welchem ein entleertes Jenseits bei der Beantwortung der Immanuel Kant noch eantwortbaren Fragen "Was kann ich wissen" und -vor allem -"Was soll ich tun?" entgegenschweigt; diese Erfahrung konfrontiert mit der absurden Relativität und Disponibilität aller Wertvorstellungen bis hin zur nihilistischen Erschütterung letzter Gewißheit bezüglich der Orientierungen und Vorstellungen vom Wesen des Guten, des Bösen, des Liebens und des Hassens.

Verbrechen - Ausdruck mörderischer und selbstmörderischer Ent-Fremdung

In seinen großen Romanen geht Dostoevskij dieser Frage nach, reflektiert sie im Spannungsfeld komplexer Personengefüge ( "Die Brüder Karamasov" ); er bringt sie als intrapersonelle Widerspruche innerhalb einer Figur zur Darstellung ("Schuld und Sühne"), er läßt sie in allegorischen Entwürfen als Gefährdung harmonischer Lebensverhältnisse erkennbar werden und gipfelt seine Reflexionen in einem der bemerkenswertesten Stücke der Weltliteratur in der Legende vom Großinquisitor auf ("Die Brüder Karamasov") - nicht nur hier deutlich machend, wie nahe ihm - dem oft mit vollem Recht großrussischer Chauvinismus und panslavistische Hybris vorgeworfen wird - andererseits das allgemeineuropäische Kulturerbe (vgl. das Motiv des Inquisitors in Schillers "Don Karlos") gestanden hat. Jede dieser Varianten zeigt Dostoevskij als Philosoph und Autor, der die Frage letzthin nicht zu beantworten weiß, der sie aber ehrlich und konsequent - lange vor Nietzsche, Sartre, Camus und Dürrenmatt - gestellt hat; die oft zerquälten Denkwege der Helden seiner Romane sind differenziert. Eindeutigkeit in Analyse und Antwort verlieren sich im Geflecht von Figuren, Handlungen und Motiven.

Mitunter bildete ein historisch authentisches Datum bei Dostoevskij den Anlaß zur Gestaltung eines neuen Stoffes. So verhält es sich beispielsweise bei seinem 1871 erschienenen Roman "Die Dämonen". Dostoevskij war durch einen terroristischen Fememord innerhalb einer anarchistischen Studentengruppe erschüttert, bewies ihm die Tat doch deutlich die fatalen Folgen einer terroristischen Metaphysik der Sitten, welche die Protagonisten des Terrors als Bodenlose und Abgespaltene (der Name des Helden in "Schuld und Sühne", Rodion Raskolnikov [von russ. 'raskol': Abspaltung], ist in diesem Sinne allegorisch) zeigt, die unter Verhöhnung solidaritäts stiftender Werte die Verbindung zu Gemeinschaft und individuellem Sinnhorizont verloren haben, deren Interesse an der Welt gekennzeichnet ist durch rein instrumentelle Intelligenz, für die allein Zweck und Nutzen und der Wille zur Macht Leitgrößen kalter Verstandesarithmetik sind. Die Antworten der älteren Generation, der Generation der kraftlosen Ästheten, hat dem oft wenig entgegenzusetzen. Und auch Rationales allein vermag da kaum etwas auszurichten, kein Argument beantwortet unhintergehbar - das zeigt doch die histotische und politische Erfahrung in den hundert Jahren seit Dostoevskijs Tod - die Frage des Fürsten Myschkin: Wer wird die Welt erlösen?

Dostoevskijs Zeichen und Symbole humaner Widersetzlichkeit

Menschen wie Myschkin - trotz ihres Endes in Wahn und Wehrlosigkeit - sind zu begreifen als Träger der Widersetzlichkeit, die dem Haß ihre Liebe entgegensetzen. Auf Figuren wie ihn lassen sich die Seligpreisungen der Bergpredigt bruchlos beziehen: ja mehr noch:

Figuren wie Myschkin weisen geradezu christologische Motive auf! Einer der berühmtesten Sätze Dostoevskijs lautet: "Krassotá spassjót mir" - "Die Schönheit wird die Welt erlösen"; eine Schönheit des Inneren, ethisch Kraftvollen, die Ausdruck humanen Engagementes und eben gerade nicht der äußerlichen Makellosigkeit ist. Im Gegenteil: Viele der nicht Makellosen, der Unansehnlichen, der Kranken, der Behinderten und Ausgestoßenen sind bei Dostoevskij bezüglich gesellschaftlicher Anerkennung zwar im Nachteil - bis hin zur diffamierenden wie falschen öffentlichen Einschätzung als 'Idiot' (Fürst Myschkin ). Die Darstellung dieser öffentlichen und privaten Verachtung in den Romanen ist sicherlich Ausdruck realistischer Einschätzung der ethischen Defekte von Mensch und Gesellschaft. Andererseits sind diese "Erniedrigten und Beleidigten" (so der Titel des ersten Romans Dostoevskijs) immer wieder Träger des Humanums, so zum Beispiel die Prostituierte Sonja in "Schuld und Sühne", der allein vorbehalten ist, Raskolnikov, den diskursive Argumentation nicht von seiner verachtungsbereiten Übermenschen ideologie abbringen kann, vermöge innerer Schönheit und bedingungsloser Liebe dem Leben zurückzugeben.

Dostoevskij - ein idealistischer Utopist, ein ethisch-religiöser Schwärmer? Gewiß nicht: Ein Realist, dem Schopenhauer und Nietzsche oft viel näherzustehen scheinen als Schiller und Rousseau. Nie aber vermögen Indifferenz und hybride ratio, denen er sich wie seine Romanfiguren ausgesetzt sah, ihn zu unterwerfen. Bis zu seinem Tod im Januar 1881 hat ihn dieser "Durst nach Glauben" gegen die Anfechtungen des religiösen, ethischen und politischen Bewußtseins kämpfen lassen.

Wolfgang Grüne